De telles conceptions entraÃŪnent des consÃĐquences formelles multiples : ainsi, cette maniÃĻre moderne, qui se dÃĐtourne de la nature, cultivera lâartifice et la complexitÃĐ. Le maniÃĐrisme sera un art raffinÃĐ, intellectuel parfois jusquâà lâhyper-cÃĐrÃĐbral, jouant avec des codes dâune rare complexitÃĐ, et qui, pour certains, restent encore opaques aujourdâhui. Cet « art pour lâart » volontiers spÃĐculatif, nâest pas destinÃĐ Ã tout le monde : le maniÃĐrisme, art de cour, s’adresse d’abord à des amateurs lettrÃĐs issus d’une sociÃĐtÃĐ raffinÃĐe et hyper-cultivÃĐe, seule capable de comprendre ses cryptogrammes.

Bronzino (1503-1572) est un ÃĐlÃĻve de Pontormo. Son AllÃĐgorie du triomphe de VÃĐnus est un tableau si mystÃĐrieux quâil reste encore aujourdâhui en partie incomprÃĐhensible. Cette toile est une commande de François Ier : travaillant pour une cour raffinÃĐe, sans contrÃīle dâautoritÃĐs morales ou religieuses, il peut donner libre cours à son goÃŧt pour un ÃĐrotisme dÃĐlicat et les ÃĐnigmes subtiles, susceptibles de plaire aux aristocrates français.

Le sens premier est ÃĐvident : VÃĐnus et Cupidon ÃĐchangent un baiser quelque peu trouble et ÃĐquivoque. La sensualitÃĐ est bien sÃŧr trÃĻs prÃĐsente à travers les poses et les carresses, et elle est encore dÃĐsignÃĐe par le couple de tourterelles, mais aussi par la pomme, fruit de la tentation. Bronzino peint aussi les tourments insÃĐparables de lâamour, comme la jalousie, incarnÃĐe par la vieille femme à gauche, tandis que la beautÃĐ de la jeune fille à droite ne sera quâÃĐphÃĐmÃĻre, le temps venant condamner à mort cette scÃĻne dâamour : elle sera bientÃīt recouverte dâun voile qui la fera disparaÃŪtre à jamais. Les tons verts et bleus soulignent les blancs artificiels, qui font ressembler ces figures à de la porcelaine.

Les tableaux reposent en effet souvent, comme celui-ci, sur une symbolique complexe qui se rÃĐfÃĻre à des domaines mÃĐconnus aujourd’hui (alchimie, art du blason, langage des fleurs, ...). Ce nâest pas un hasard si les paysagers du XVIe siÃĻcle affectionnaient les labyrinthes et en construisaient dans les jardins des palais princiers : la structure labyrinthique est à lâimage mÊme de tout lâart maniÃĐriste.

Lâun des genres oÃđ triompha cette ÃĐcriture codÃĐe fut celui des livres dâemblÃĻmes, dont la vogue fut considÃĐrable à lâÃĐpoque de la « Renaissance tardive », et qui nous place au coeur de la problÃĐmatique « texte et images » qui nous occupe ici. Le premier recueil d’emblÃĻmes est exactement contemporain du dÃĐbut de la pÃĐriode maniÃĐriste : c’est en effet en 1531 (quatre ans aprÃĻs le sac de Rome qui marque le dÃĐbut de la pÃĐriode) qu’AndrÃĐ Alciat (Andrea Alciati ou Alciato, 1492-1550) fait paraÃŪtre son Emblematum liber à Augsburg. Chaque page du recueil comporte un « emblÃĻme » (du grec emblema qui, littÃĐralement, signifie « incrustation » : il faut entendre par là une composition tripartite composÃĐe

- d’un titre : inscriptio, motto ou lemma, sous la forme d’une sentence morale ou religieuse à ÃĐclairer),

- d’une image gravÃĐe à valeur illustrative imago

- d’un court poÃĻme ÃĐpigrammatique, la subscriptio commentant cette image.

Ce sont ces trois ÃĐlÃĐments qui constituent l’emblÃĻme. La finalitÃĐ de ces emblÃĻmes est morale : ils se proposent dâexpliciter des maximes à valeur gÃĐnÃĐrale, proverbes, citations ÃĐvangÃĐliques ou patristiques, adages des Anciens, vÃĐritÃĐs dâexpÃĐrience. Il s’agit donc d’ouvrages à valeur pÃĐdagogique. Mais leur intÃĐrÊt ne s’arrÊte pas là : les illustrations, qui exigent un dÃĐcodage et traduisent le goÃŧt de l’ÃĐpoque pour les ÃĐnigmes, fournit un rÃĐservoir d’images et de figures dans lesquels puiseront aussi bien les peintres que les poÃĻtes.

Alciat a bien vue que la richesse et la complexitÃĐ du genre emblÃĐmatique vient de la perturbation quâil introduit dans le rÃĐgime habituelle et binaire de la signification ; il dÃĐfinit ainsi son ÃĐcriture :

« Les mots dÃĐnotent (significant), les choses sont dÃĐnotÃĐes bien que parfois les choses aussi dÃĐnotent comme dans les hiÃĐroglyphes. »

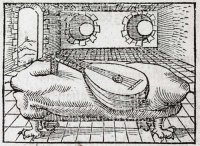

Le succÃĻs de cette forme emblÃĐmatique repose sur le goÃŧt des hommes de ce temps pour les symboles ÃĐsotÃĐriques et les hiÃĐroglyphes ÃĐnigmatiques à dÃĐcoder. Le rapport entre lâimage et la morale proposÃĐe est pourtant souvent rien moins quâÃĐvidente à trouver : pourquoi le luth reprÃĐsente-t-il les traitÃĐs dâalliance ? La cigogne, lâamour filial ? Le Minotaure, le secret politique ? Seule la glose versifiÃĐe permet de le comprendre. Le plaisir de lâemblÃĻme tient de celui de la devinette plus que de celui de la fable.

La mode des emblÃĻmes se rÃĐpandit pendant plus d’un siÃĻcle : les recueils se multipliÃĻrent, et, grÃĒce aux traductions dont les subscriptiones firent lâobjet, se rÃĐpandirent à travers tout lâEurope. On peut retenir les noms de Cesare Ripa (1555-1662), dont lâouvrage, Iconologia, parut dâabord sans images, avant dâÊtre illustrÃĐ de 150 planches ; George Whitney (1586) et Francis Quarles (1592-1644) importÃĻrent le genre en Angleterre.

Ce qui ne fut dâabord quâun jeu culturel fondÃĐ sur le dÃĐchiffrage des ÃĐnigmes finit par devenir un rÃĐpertoire ou un dictionnaire dâimages, de postures, de situations isolables, fixes et dÃĐterminÃĐes ; de sorte que lâinfluence des emblÃĻmes sur la peinture dâune part, et sur la littÃĐrature de lâautre fut apprÃĐciable : elles expliquent la rÃĐcurrence de mÃĐtaphores ou dâallÃĐgories qui nous paraissent ÃĐtranges ou obscures, mais qui relÃĻvent dâune codification et dont la signification ou la portÃĐe sâÃĐclairent aussitÃīt quâon a repÃĐrÃĐ lâemblÃĻme qui les ont inspirÃĐes.

Ainsi, la statue du Bernin intitulÃĐe La VÃĐritÃĐ est fille du temps (Veritas filia temporis) obÃĐit à lâiconographie mise en place par Ripa : la VÃĐritÃĐ, qui tient dans sa main droite un soleil, est ÃĐclairÃĐe de cette lumiÃĻre. Elle a dessous elle le monde, qui symbolise l’opinion commune, si souvent erronÃĐe qu’elle ne s’en soucie guÃĻre et le foule aux pieds.